যুদ্ধ কেন

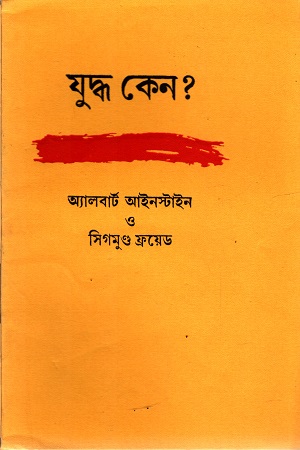

যুদ্ধ কেন। আলবার্ট আইনস্টাইন ও সিগমুন্ড ফ্রয়েড। অনুবাদ: শ্যামল ঘোষ।৩২ পৃষ্ঠা। প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০০৫। প্রকাশক: শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লি: কলকাতা। মুদ্রাকর: এস এস প্রিন্ট কলকাতা। দাম: ২০ টাকা।

কবি জহর সেন মজুমদারের একটা উদ্ধৃতি দিয়ে ‘যুদ্ধ কেন’ বইটির প্রসঙ্গে ঢুকি। ২০১৯ সালে বিকাশরঞ্জন পাইককে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “আমরা যেসব মানুষ দেখি,তার বহুরূপ; আমরা যে জীবনের মধ্যে বসবাস করি— তারও বহুরূপ; প্রত্যক্ষে প্রতিনিয়ত দেখতে দেখতে মনে হয়, চিনে ফেলেছি; কিন্তু সত্যিই কি তাই? চেনা যা, মুহুর্তে তা অচেনা; আমি বারবার ঠিক এই চেনা-অচেনা দ্বান্দ্বিক দ্বিরালাপে সর্বদা নোঙর ফেলে বসে আছি; যা চেনা, যা স্পষ্ট এক প্রকাশ সেই মানুষে সেই জীবনের পদচারণা করতে করতে ক্রমশ এই দৈনন্দিন বাস্তবতার প্রতি কেমন যেন একটা অনীহা ও বিবমিষা তৈরি হয়ে যায়; চারপাশে এত রক্ত কেন? এত মল মূত্র পুঁজ কেন? এত ঘৃণা বমি রিরংসা কেন?…

জীবনের এই প্রচুর অচিকিৎস্য ব্যাধির ভেতর সুধীন্দ্রনাথের উটপাখির মতো মুখ গুঁজে পড়ে থাকতেই হয়; আর ফাটা ডিমে তা দিতে দিতে, ধূ ধু মরুভূমি ভেতর,আবার প্রবল স্বপ্নযন্ত্রণা নিয়ে জীবনেরই কাঠামো নতুন করে ভাবতে শুরু করি; এই ভাবনা শুধু আমার নয়; তোমার আমার সকলের; ঠিক এরকম এক সঙ্গকটদীর্ণ আত্মরতি থেকেই একটা সময় ‘লাইফ ইট ইজ টু বি-র দিকেই শুরু হয় টানা সন্মোহিত অভিযাত্রা…”

এবার আসি ‘যুদ্ধ কেন’ বইটি প্রসঙ্গে

আইনস্টাইনের যুদ্ধ-বিরোধী অবস্থান সবাই জানেন। সমগ্র পৃথিবীর মানুষের যুদ্ধ বিরোধী আবেগকে সংগঠিত করে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন নেতৃত্ব দেবার প্রয়াস চালিয়েছেন। তারও আগে তাঁর মনে হয়েছে মানুষ কেন, কখন যুদ্ধে লিপ্ত হতে চায় তার কারণ অনুসন্ধান জরুরি। উৎস বা কারণ আবিষ্কার করা গেলে হয়তো যুদ্ধ বন্ধ করা সহজ হতে পারে। মানুষের যুদ্ধ-উন্মাদনায় লিপ্ত হওয়ার পিছনে কি মনো-বৈজ্ঞানিক কারণ ও অবস্থান রয়েছে তা জানতে প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েডের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। চিঠি লিখেছেন ফ্রয়েডকে। ফ্রয়েডকে ভরসা করার কারণ হিসেবে চিঠির এক জায়গায় তিনি বলেছেন—আমি মনে করি আপনার বাস্তববোধ অন্য অনেকের মতো জেগে স্বপ্ন দেখার বিলাসিতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়নি। আপনি একাধারে সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি, আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধের প্রতিমূর্তি।

আইনস্টাইনের অনুরোধেই মানুষের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার একনায়কী বা জনগোষ্ঠীগত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন ফ্রয়েড।

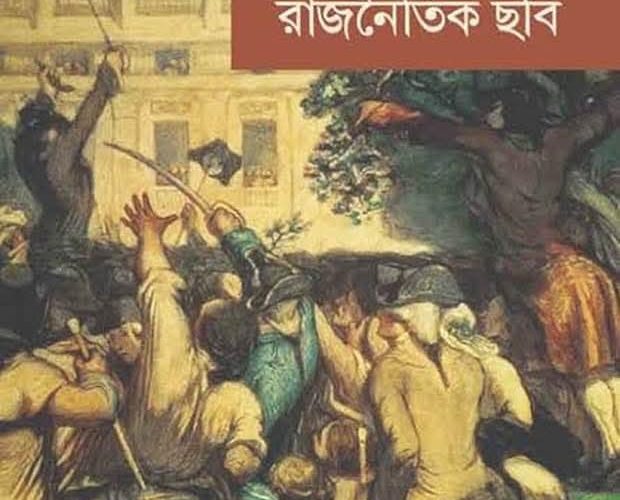

১৯৩৩ সালে “যুদ্ধ কেন?” এই শিরোনামে যখন আইনস্টাইন এবং ফ্রয়েডের চিঠিপত্র প্রকাশিত হচ্ছে হিটলার তখন জার্মানিতে ক্ষমতা দখল করেছে। দুজনই হিটলারের নির্বাসন তালিকাভুক্ত ছিলেন। যে-কারণে চিঠিপত্রগুলো যে ধরনের প্রচার পাওয়ার কথা ছিল ওই সময়ে তা হয়ে ওঠেনি। দু’জন বিচক্ষণ মানুষের এই পত্রালাপ দেশ-কালের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে, ধর্মাধর্মে, স্ব-জাতিতে অবিরত ধ্বংস আর সংঘর্ষ যখন থেমে নেই, তখন পত্রালাপের মধ্যে যুদ্ধ না থামার কারণ হিসেবে মানুষের সহজাত যে বৈশিষ্ট্যগুলো উঠে এসেছে তা সমগ্র যুদ্ধবিরোধী মানুষের জন্য একরকম স্বান্ত্বনা নিয়ে হাজির হতে পারে।

আইনস্টাইনের পক্ষ থেকে প্রস্তাবনা, প্রশ্ন ও অভিব্যক্তি

আইনস্টাইনের চিঠিতে যেসমস্ত প্রস্তাবনা আর প্রশ্নের উল্লেখ ছিল এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসবের প্রেক্ষিতে তাঁর নিজের যে চিন্তা ও অভিব্যক্তি উঠে এসেছে তা সংক্ষেপ মোটামুটি এমন—

প্রথমত তিনি বুদ্ধিজীবী ও স্ব স্ব ক্ষেত্রে যারা সন্দেহাতীতভাবে সাফল্য পেয়েছেন এমন মনীষীদের নিয়ে মহাজোট পরিকল্পনার কথা ভেবেছেন।পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও এমন সব মহান ব্যক্তিদের কথা ভেবেছেন যাদের সদিচ্ছায় কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু নিস্পৃহ তারা নৈতিক বল হিসেবে কাজ করবে। এই মহাজোট লিগ অব নেশনসের যে সকল সদস্যগণ লিগের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনে নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাদেরও নৈতিক ভরসাস্থল হয়ে উঠতে পারে এমন বাসনা ব্যক্ত করেন।

এমন প্রস্তাবনার নেপথ্যের ভাবনা হিসেবে তিনি মনে করেন, সবসময় মানবজাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার অনিবার্যভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে সমর্পিত হয়েছে। রাজনৈতিক নেতা বা সরকারগুলির ক্ষমতার উৎস হয় বাহুবল না হয় গণতান্ত্রিক নির্বাচন। তাদের কোনোমতেই অধিকতর নৈতিক গুণসম্পন্ন পন্ডিতদের প্রতিনিধি বলে মেনে নেওয়া যায় না। বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পারছেন না। এবং আমাদের এমন কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা নেই যারা বিতর্কিত বিষয়ে পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়ে পক্ষপাতহীন মীমাংসা করতে এবং সকল রাষ্ট্রকে তাদের রায় মানতে বাধ্য করতে পারে।

প্রত্যেক রাষ্ট্রেই শাসক শ্রেণির ক্ষমতা লিপ্সাই জাতীয় সার্বভৌমত্বের সীমারেখা টানার প্রধান অন্তরায়। এই রাজনৈতিক ক্ষমতালিপ্সায় আরও একটি শ্রেণি সমর্থন জোগায়। তাদের আশা- আকাঙ্ক্ষা পুরোপুরি অর্থনৈতিক কারণে চালিত হয়। এই শ্রেণি সব দেশেই ভয়ংকরভাবে সক্রিয়। তাদের কাছে যুদ্ধ হচ্ছে অস্ত্রসস্ত্র উৎপাদন আর কেনাবেচার একটি উপলক্ষ্য যা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, অর্থ ও প্রতিপত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি করে। এই শ্রেণির লোকজন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও বিচার-বিবেচনা ইত্যাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। আইনস্টাইন এখানে শাসক শ্রেণি এবং প্রচন্ড স্বার্থপর—সমাজ সম্পর্কে উদাসীন এই শ্রেণির সরল সত্যতাকে স্বীকার করে প্রকৃত ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে বলেন।

তার পরপর যে প্রশ্নগুলো তিনি উত্থাপন করেন—

কেমন করে এই একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে?

এমন কি ব্যাপার ঘটে যার ফলে মানুষ ভয়ংকর আবেগতাড়িত হয়ে নিজের জীবন বলিদান করতে বিচলিত হয় না?

আমাদের কি মানুষের মনকে ঘৃণা ও ধবংসাত্মক প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি দেয়া সম্ভব?

প্রথম প্রশ্নের প্রেক্ষিতে তাঁর নিজের ব্যাখ্যা যুদ্ধের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠই ক্ষতিগ্রস্ত বেশি হয়। বর্তমান শাসক শ্রেণি সংখ্যায় সামান্য হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদ মাধ্যম এবং সাধারণভাবে চার্চকে নিয়ন্ত্রণ করে; ফলে জনগণের বৃহত্তর অংশের ভাবনা-চিন্তা, আবেগকে, নিয়ন্ত্রিত করতে তারা সংগঠিত প্রয়াস চালায়।

দ্বিতীয় আত্মউদ্ভুত প্রশ্নের জবাবে অনেকটা নিশ্চিতভাবেই বলেন, মানুষের নিজের মধ্যেই ঘৃণা ও ধবংশের লালসা বিদ্যমান। স্বাভাবিক অবস্থায় এই প্রবণতাগুলো সুপ্ত থাকে, অস্বাভাবিক অবস্থায় প্রবণতাগুলো জাগ্রত হয়। তুলনামূলকভাবে দুষ্ট প্রবণতাগুলো জাগ্রত করে একটি গণ-হিস্টিরিয়া গড়ে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ।

শেষ প্রশ্নের ব্যাখ্যায় তিনি সাধারণ মানুষকে একপাশে সরিয়ে বুদ্ধিমান জনগোষ্ঠীর দিকে আঙ্গুল তাক করেন। বলেন, অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান জনগোষ্ঠীই সহজে আবেগতাড়িত হয়ে সর্বনাশা কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকে। কারণ বুদ্ধিজীবীরা সাধারণত চলমান জীবনের গভীরতার সাথে সম্পর্কহীন। জীবনের মাধুর্য বেশিরভাগ সময়েই ছাপা হরফ থেকে আহরণ করতে হয়।

এক মানুষের সাথে আরেক মানুষের, এক জাতির সাথে আরেক জাতির, রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের বৈশ্বিকভাবে, শেষ পর্যন্ত যে সামরিক সংঘর্ষে উপনীত হয়, তা ঠেকানোর উপায় হিসেবে উদ্ভাবনী-কৌশল আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, চেয়েছেন প্রকৃত প্রতিষ্ঠিত মনীষীদের নিয়ে তৈরি করতে মহাজোট। আন্তর্জাতিক সহমত সাপেক্ষে গড়ে তুলতে চেয়েছেন একটি আন্তর্জাতিক আইন ও বিচার বিভাগীয় সংস্থা। এই সংস্থাই জাতিতে-জাতিতে সংঘর্ষ মেটাতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেবে। এমন অনেক ইচ্ছেকে বাস্তবায়ন ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে শক্তিশালী মনস্ত্বাত্বিক বাধাকেই আইনস্টাইন অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর ঠিক এ-জায়গাতেই শরণাপন্ন হয়েছেন মহান সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের দরবারে।

ফ্রয়েড যা বলেন

প্রশ্নের সাথে সাথে আইনস্টাইন নিজেই তার ব্যাখ্যাও দিয়ে দিয়েছেন বলে প্রথমেই মিষ্টি কটাক্ষ করেন ফ্রয়েড ‘’আমার পালের হাওয়া কেড়ে নিয়েছেন” এই বলে।

ফ্রয়েড আইনস্টাইনের ‘ক্ষমতা বা বাহুবল’’ এই শব্দটির পরিবর্তে ‘হিংসা’ শব্দটিকে যোগ করতে বলেছেন। তিনি মনে করেন হিংসার আঁতুড়ঘর হচ্ছে “অধিকারবোধ” অথবা বিপরীতভাবে অধিকারবোধের উৎপত্তি হিংসা থেকে।