মানবিক বেদনার শিল্পভাষা: ক্যেথে কোলভিৎস

তিনি ক্যেথে কোলভিৎস। পৃথিবীর অন্যতম মহৎ ও উচ্চমার্গীয় একজন শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও, যার নাম তেমনভাবে উচ্চারিত হয় না বা আজ অবধি আমরা অনেকেই তেমনভাবে জানি না। তাঁর সময়কালেই শিল্প ইতিহাস ছিল সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় এবং রূপান্তরের। এক্সপ্রেশনিজম, স্যুররিয়ালিজম, ফভিজম, কিউবিজম, রিয়ালিজম, লোকধর্মী কাজ, ব্যঙ্গচিত্র ইত্যাদি নানা ধারা তখন বিকশিত হতে শুরু করে। এই সময়েই ইউরোপজুড়ে নানা আন্দোলন, যুদ্ধ, শিল্পবিপ্লব ও নতুন নতুন ধারার জন্ম হয়েছে। এই সময়েই ম্যাক্স বেকম্যান, পল ক্লি, ক্লোদ মোনে, অঁরি মাতিস, পাবলো পিকাসো, মার্ক শাগাল, দিয়েগো রিভেরার মতো দুনিয়ার সব তারকা শিল্পীদের উত্থান ঘটে। আর এর মধ্যে কোলভিৎস যেন একাই এক মানবিক ধারার জন্ম দিয়ে ফুটে উঠেছিলেন একটু দূরে, আবছায়ায়, মেঘঢাকা একটি একক তারা হয়ে।

তিনি জন্মান ১৮৬৭ সালে এক সময়ের কোনিগসবের্গ রাজ্যে, যেটি বর্তমানে কালিনিনগ্রাদ, রাশিয়া। ক্যেথের সক্রিয় শিল্পচর্চার সময়কাল ছিল ১৮৯০-এর দশক থেকে আনুমানিক ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। ২৭০টির বেশি ছাপচিত্র, ৫০টির বেশি লিথোগ্রাফ, কিছু ভাস্কর্য ও শতাধিক স্কেচে সবচেয়ে বেশি বলেছেন শ্রমজীবী ও যুদ্ধাহত মানুষের কথা।

সেসময় তাঁর চারপাশে উচ্চবিত্ত ও শ্রমজীবী সমাজের ব্যবধান ছিল অনেক বেশি, দ্রুত শিল্পায়ন বাড়ছিল আর শ্রমিকদের অবস্থা হচ্ছিল করুণতর; নারী অধিকারের প্রশ্ন ছিল অনুপস্থিত। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত চলে নাৎসি যুগ যখন হিটলার ক্ষমতায়। আর তখন সমাজতন্ত্রী ও শান্তিবাদী শিল্পীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। আর শিল্পী তখন এঁকে চলেছেন শ্রমিক বিদ্রোহ, দারিদ্র্য ও নারীর দুর্দশা। প্রোলেতারিয়েতের সঙ্গে জোরালো এক আবেগপূর্ণ সম্পর্কই কোলভিৎসের কাজের অন্যতম প্রধান সদ্গুণ।

ক্যেথের নিজেরই বয়ান, “বহুকাল ধরে আমার যাবতীয় প্রধান কাজের বিষয়বস্তু কেন শুধু শ্রমিকদের জগৎ থেকে আরোহিত হত, তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে শ্রমিক-অধ্যুষিত আমাদের এই ব্যস্ত, ব্যবসা-প্রধান শহরের সরু সরু গলি-রাস্তায় আমি যে দীর্ঘ সময় পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতাম, তার মধ্যে। সেই সময় থেকেই প্রধানত শ্রমিকদের জীবন থেকে উপাদান বেছে নিতে শুরু করি। এর আসল কারণ, সেই পরিমণ্ডলের সবকিছুই আমার কাছে খুব সহজ ও অকৃত্রিম সুন্দর বলে মনে হত। সুন্দর মানে আমার কাছে কোনিগসবের্গের কেউ যখন ভারী মাল বইছে… শ্রমজীবীর প্রাণবন্ত শরীরগতির চেয়ে সুন্দর আর কী হতে পারে? মধ্যবিত্তরা আমাকে আদৌ আকর্ষণ করে না। তাদের পুরো জীবনটাই মনে হয় পুথিসর্বস্ব, অন্যদিকে প্রোলেতারিয়েত জীবনে আছে বিশাল শক্তিস্রোত।”

'মজার একটি ব্যাপার হলো—ক্যেথের শিল্পকর্মের প্রেরণা বেশিরভাগই এসেছে সাহিত্য ও নাটকের নানা উপাদান থেকে।'

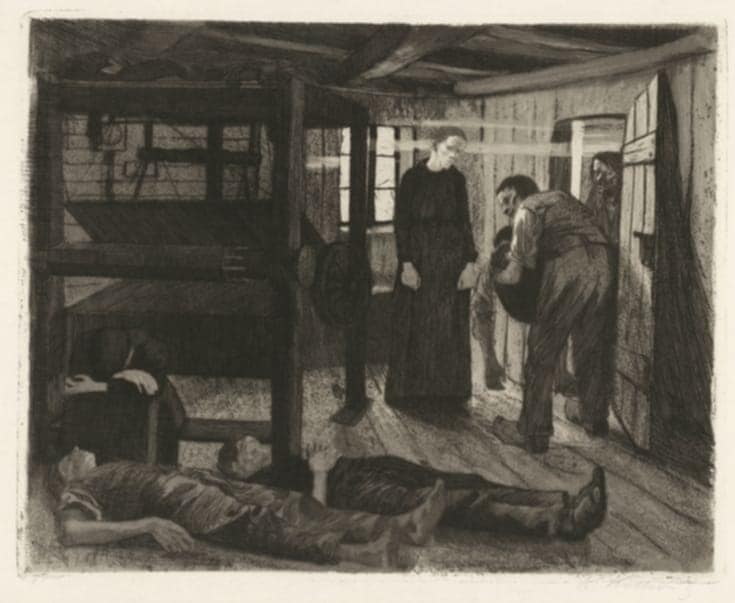

সেই শক্তিস্রোতের প্রমাণ মেলে ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত করা তাঁর ‘দ্য উইভার্স’ (The Weavers) সিরিজের কাজগুলোতে। ‘মার্চ অব দ্য উইভার্স’—পদযাত্রার ছবিটিতে (ছাপচিত্র) শ্রমিকের বিষণ্ন ক্লান্ত সারিসারি মুখ দেখতে পাই, যেখানে নারীর পিঠে ঘুমিয়ে পড়া শিশুও আছে। তারা হাঁটছে অনিশ্চয়তার দিকে, কিন্তু চোয়াল মজবুত, আর পদক্ষেপ সুদৃঢ়। বড় কোনো বক্তব্যকে উচ্চকিত না করেও, অল্প বাল্বের আলো আর চারপাশের বিষণ্নতাকে পুঁজি করে দুজন তাঁতী টেবিলের দুই প্রান্তে বসে গল্প করে—সিরিজের এই ছবিটি একান্ত নিজস্বতা নিয়ে বসে থাকে নির্জন। ১৮৪৪ সালে সাইলেশিয়ান তাঁতীদের বিদ্রোহকে ভিত্তি করে মোট ৬টি প্রিন্ট—তিনটি এচিং ও তিনটি লিথোগ্রাফ—একত্রে এক বিশাল বয়ান তৈরি করে, যার মূল বিষয় সর্বহারার সামাজিক বঞ্চনা, বিপ্লবী প্রতিবাদের মূল মানস এবং মৃত্যু। শ্রমিকশ্রেণির সামাজিক অবস্থার সুস্পষ্ট সমকালীন ইঙ্গিতের ফলে এ কাজের প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব পরিষ্কারভাবেই আরো বেড়ে যায়।

“এক মায়ের ছবি এঁকেছি, সে তার মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে আছে। এরকম শত শত ছবি আঁকতে পারি, কিন্তু তবুও তার কোনোটাই আমায় ওর কাছে নিয়ে যাবে না।”

মজার একটি ব্যাপার হলো—ক্যেথের শিল্পকর্মের প্রেরণা বেশিরভাগই এসেছে সাহিত্য ও নাটকের নানা উপাদান থেকে। সৃষ্টির প্রথম প্রেরণা এসেছিল ফরাসি খনি শ্রমিকদের জীবনী নিয়ে লেখা এমিল জোলার উপন্যাস ‘জার্মিনাল’ পড়ে। তারপর একে একে হাউপ্টমান, ম্যাক্স হালবের নাটক তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। আধুনিক লেখকদের মধ্যে যাঁরা তাঁর সৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছিলেন—ইবসেন, আর্ন গারবোর্গ, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, গোর্কি, গেরহার্ট, আর্নো হোলজ, জুলিয়াস হার্ট, কবি ফের্ডিনান্ড ফ্রিলিগ্রাথ প্রমুখ। তবে তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন গ্যেটে। প্রচুর সৃজনশীলতার অধিকারী না হলে মানসিক অভিজ্ঞতা এভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারে না। সমসাময়িক শিল্প-সাহিত্য ছাড়াও প্রতিদিনের রাজনৈতিক ঘটনা এবং সর্বতোভাবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় তাঁর কৌতূহল ও উৎসাহের মাত্রা তীব্র ছিল।

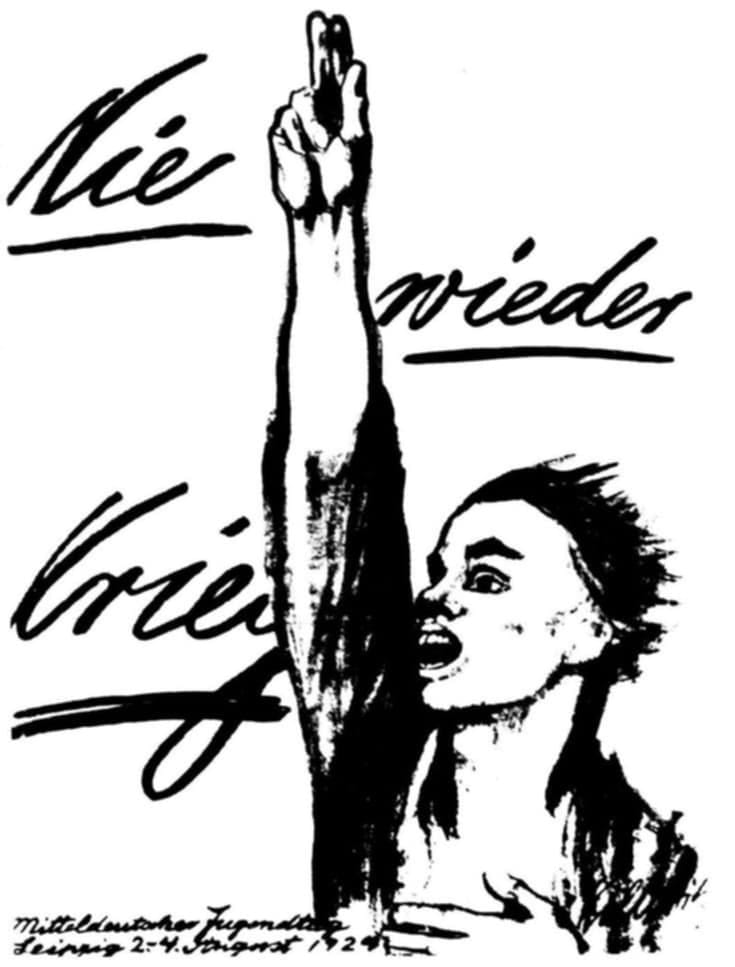

ক্যেথের জীবন ও শিল্পের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক অধ্যায়টি প্রকাশ পায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ১৮ বছর বয়সী ছেলে পিটারকে হারানোর পর। ছেলের মৃত্যু তাঁকে যুদ্ধের ঘৃণ্য বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। বাস্তবিকপক্ষে এই আঘাত থেকে তিনি কখনোই আর সেরে ওঠেননি—তা প্রতিভাত হয় পরবর্তী সময়ের কাজগুলোতে। বেলজিয়ামের মাটিতে ছেলের কবরের ওপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনা নেন। কালক্রমে গড়ে ওঠে যুদ্ধে নিহত মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অংশ—যৌবনের উদ্দেশে নির্মিত সেই গভীর মর্মস্পর্শী স্মারকস্তম্ভ—‘আর যুদ্ধ নয়’-এর সংকল্পের দৃঢ় ঘোষণা। বিশাল গ্রানাইট স্তম্ভ নির্মিত হয় ১৯৩২ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাত বছর আগে। এই মৃত্যু ও যুদ্ধের ভয়াবহ বাস্তবের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়ায় আসার সংগ্রাম অসংখ্য ছবি ও প্রিন্টে ছড়িয়ে আছে।

তিনি লিখেছেন, “এক মায়ের ছবি এঁকেছি, সে তার মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে আছে। এরকম শত শত ছবি আঁকতে পারি, কিন্তু তবুও তার কোনোটাই আমায় ওর কাছে নিয়ে যাবে না।”

আগস্ট ২২, ১৯১৬ সালে লিখেছেন, “যখন খুব শুকিয়ে উঠি, তেষ্টা পায়, সেই দুঃখই যেন কামনা করি আবার। কিন্তু যখন তা ফিরে আসে, কাজের জন্য দরকারি শক্তি আর থাকে না, সব কেড়ে নেয় শোক… কাজের মধ্যেই আছে পিটার, হয়তো ওকে আমি সত্যিই ফিরে পাব। না, তা-ও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না, খুব ভেঙে পড়েছি, অসুস্থ, আমার চোখের জলে ধুয়ে যাচ্ছে সময়। আমি যেন টমাস মান-এর সেই লেখক, যে শুধু লিখতে পারে, যা কিছু লেখা হল, তার মধ্যে বেঁচে থাকার শক্তি নেই তার। একটাই তফাৎ, আমি ভাষাও হারিয়ে ফেলছি। কোন প্রতিভাধরের পক্ষে সম্ভব হতে পারে, আমার দ্বারা হবে না এ কাজ। কাজের জন্য কঠিন হতে হয়, স্থূল জীবনের যা কিছু, তার বাইরে যেতে হয়। যখনই ভাবছি সে-কথা, ভুলতে পারছি না যে আমিও এক মা, যার ছেলে মারা গেছে যুদ্ধে। মাঝে মাঝে সব কিছুই এত কঠিন হয়ে আসে…”

১৯২০ সালে উপবাসী ভিয়েনার জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়ে একটি পোস্টারে কাজ করার সময়ে লিখেছেন:

“আমি মৃত্যুই আঁকতে চাই। মৃত্যু তার ক্ষুধার চাবুক মারছে নির্বিচারে নারী-পুরুষ-শিশুর এই দীর্ঘ মিছিলে… যখন বসে বসে শিশুদের দুর্দশার ছবি আঁকতাম, তা আমায় ওদের সঙ্গে কাঁদিয়ে ছাড়ত এবং যে ভার আমাকে বহন করতে হবে তার কথা তীব্রভাবে স্মরণ করতাম। বুঝতে পারতাম, সমর্থন প্রত্যাহার করার কোনো অধিকার আমার নেই, সে-ই আমার নিদ্দিষ্ট কাজ। মানুষের যন্ত্রণা আমাকে দেখতেই হবে। তার কোনো শেষ নেই, আর এখন তা পাহাড়ের মতো জমে উঠেছে, পথ আটকে।”

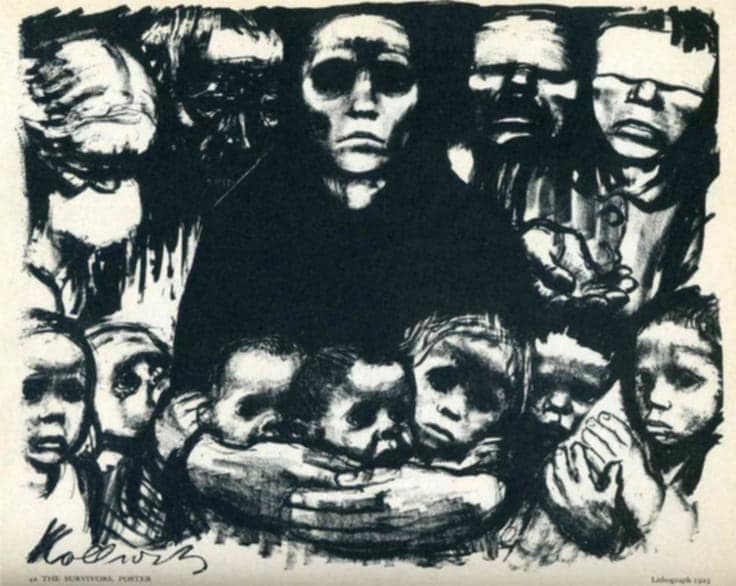

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই ক্যেথে পোস্টার আঁকতে শুরু করেন। ১৯০৬-এ আঁকা একটি পোস্টারে তিনি গৃহশ্রমের ভয়াবহ ত্রাস ও তার রক্ত-ঘামের ঢাল টেনে খুলে দিয়েছিলেন। বড় শহরগুলোতে শিশুদের খেলার মাঠের সুবিধার জন্য আবেদন রেখে আরেকটি পোস্টার আঁকেন ১৯২২ সালে। তাঁর বেশিরভাগ পোস্টারই বিশের দশকের। ‘ফ্রি দ্য প্রিজনার্স’ করা ১৯১৯ সালে। ১৯২০ সালে মুনাফাখোরির বিরুদ্ধে তিনটি ব্রডশিটের আক্রমণ এবং ভিয়েনার দুর্ভিক্ষে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে আর একটি কাজ: “ভিয়েনা মরছে, শিশুদের বাঁচাও”। ১৯২১-এ ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কার্স এইডের জন্য একটি পোস্টার: “হেল্প রাশিয়া!” ১৯২২-এ ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নের জন্য যুদ্ধবিরোধী পোস্টার: “দ্য সারভাইভর্স ডিক্লেয়ার ওয়ার অন ওয়ার।” ১৯২৪ সালেও অনেকগুলি কাজ করলেন ওদের জন্য। ১৯২৫ সালে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো গৃহকর্মের উপর একটি পোস্টার করেন, তার পরের বছর শিশু মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রচার-সমর্থনে আরেকটি পোস্টার করেন। পোস্টারগুলোর বেশিরভাগই পরিকল্পিত ড্রয়িং থেকে তৈরি লিথোগ্রাফ।

ক্যেথের সমসাময়িক হাইনরিশ জিল শ্রমিকশ্রেণির জীবনের নিত্যকার ঘটনাবলীর কৌতুক ও কাব্য চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। গেয়র্গ গ্রোস, অটো ডিক্স এবং ম্যাক্স বেকমান তাঁদের হিংস্র ব্যঙ্গাত্মক প্রিন্টে সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজের মাত্রাধিক উল্লাস নিয়ে উপহাস করেছেন। কিন্তু ক্যেথে কোলভিৎসই একমাত্র, যিনি সর্বদা শোষিত-নিরাশ্রয়, অনাহারে রুগ্ন ও উদ্বেগক্লিষ্ট মায়েদের পক্ষে সওয়াল করেছেন। বার্লিনের দরিদ্র শ্রমিক পাড়ার এক ডাক্তারের স্ত্রী হিসেবে তিনি শ্রম জীবনের অকথ্য দুর্দশার কথা জানতেন। শিল্পী হিসেবে তাঁর অভিপ্রায় ছিল এই অভিজ্ঞতা এমন এক বাস্তবধর্মী রূপবন্ধে প্রকাশ করা, যা তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাস্তার সাধারণ মানুষের জন্য কোনো রকম লঘু শিল্পের দরকার নেই। হতে পারে যে অর্থহীন তুচ্ছ কোনো কাজই তার বেশি পছন্দ, কিন্তু তিনি নিশ্চিত ছিলেন, সে আরও কিছু উপভোগ করতে পারে—ছবিও পারবে, যদি তা লঘু না-হয়েও সরল হয়। তিনি এ-ও স্থির জানতেন, যে শিল্পী ও জনগণের মধ্যে কোনো একটা বোঝাপড়া সত্যি সম্ভব। মহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে তা-ই বারবার ঘটেছে।

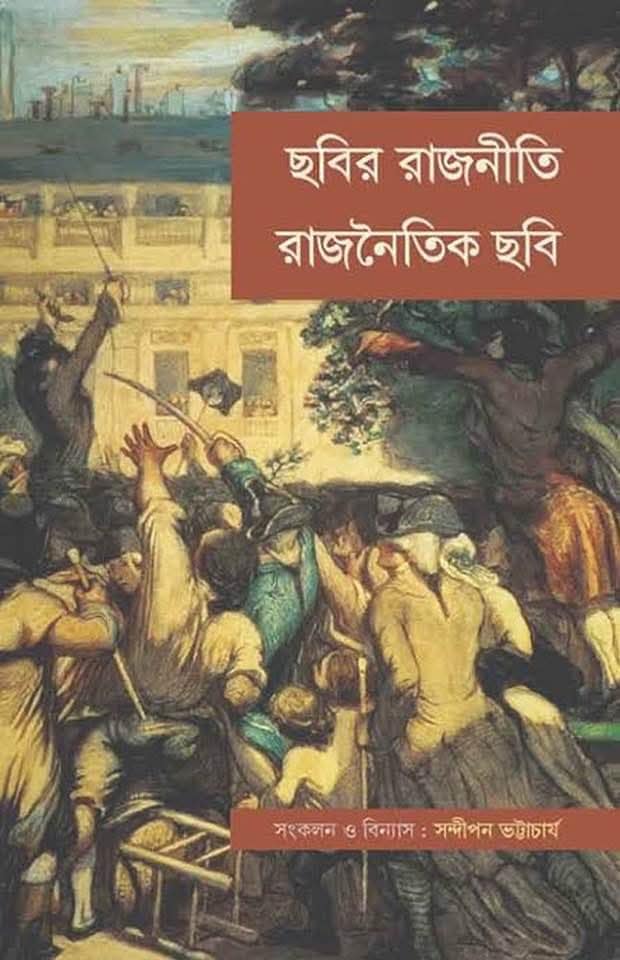

পুনশ্চ: সন্দীপন ভট্টাচার্যর সংকলন ও বিন্যাসে “ছবির রাজনীতি রাজনৈতিক ছবি” নামক অত্যন্ত পরিশ্রমী ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা করব এই ছিল মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ৩টি অধ্যায় জুড়ে থাকা শিল্পী ক্যেথে কোলভিৎস গত এক মাস জুড়ে আমায় এমন প্রভাবিত করে রেখেছে যে আর কোথাও মন যেতে পারেনি। লেখা ও ছবির উৎস এই বইখানা এবং অনলাইনে যা পেয়েছি তাই। এই লেখা পড়ে যারা ক্যেথে সম্পর্কে আগ্রহী হবেন, তাঁদের অনুরোধ করব বইটি সংগ্রহ করে পড়ে নিতে। কারণ বাংলায় এরকম বিষয় নিয়ে বই আর দ্বিতীয়টি নেই।

No comment